戚星华 鲁 川

在当今信息爆炸的时代,尤其是网络、自媒体散点簇发的数字语境下,公众人物的言行举止往往成为社会情绪的晴雨表。

从江苏省十三城市足球联赛(苏超)的爆火,到歌手刀郎复出后一路高位飘红引发的文化争议,再到奥运冠军的励志故事,这些看似单元化不相关的热点事件背后,实则折射出当代中国社会的复杂心态和文化取向。多维考量以这三个现象级为代表的典型案例,对探讨流量时代下公众情绪的生成机制、传播路径及其社会影响,进而思考如何构建更为理性、健康的公共话语空间,具有积极深远的文化价值和社会学意义。

一、苏超中的娱乐情绪价值与体育去权威化

近几个月,随着江苏省城市足球联赛的对阵厮杀越来越精彩,“苏超”这一原本在国內关注度有限的足球联赛突然“超速”获得了前所未有的媒体曝光,甚至有走出国际范儿的趋势。这种现象背后,是强烈的地域自豪感、娱乐情绪价值定位和去体育专业化、权威化、弱化官僚背景的多重文化意义延伸。每当场上球员在比赛中有不俗表现或取得进球,不同城市的观众、网络及社交自媒体都会掀起一阵狂欢,其热度远超出了球员实际表现所应获得的关注。套用蔡明的话:为什么呢?

图片编辑/鲁川

这种看似过度热情的追捧,实际上反映了真正热爱足球运动的观众对运动精神本质的深层渴望与点赞。在日益全球市场化背景下,体育成就已成为彰显一方水土、一个民族、直至一个国家实力输出体现的重要方式和符号。苏超球员在城市联赛的表现,早已被赋予了超出体育本身的意义,成为江苏文化自信的象征。然而,这种情绪也很可能容易走向极端,一旦球员表现不佳,同样可能引发非理性的批评与攻击。体育本应是跨越界域的共同语言,但在地域情绪的裹挟下,往往可能异化为狭隘地方主义的竞技场。

更为复杂的是,一定要警惕商业资本在这一过程中的推波助澜。某些企业为了蹭热度,不惜制造虚假话题或夸大事实,进一步扭曲了公众对事件的认知。这种流量至上的操作手法,不仅无助于苏超联赛及整个大足球事业的健康发展,反而可能会营造出一种虚假的繁荣景象,掩盖了真正需要解决的问题。

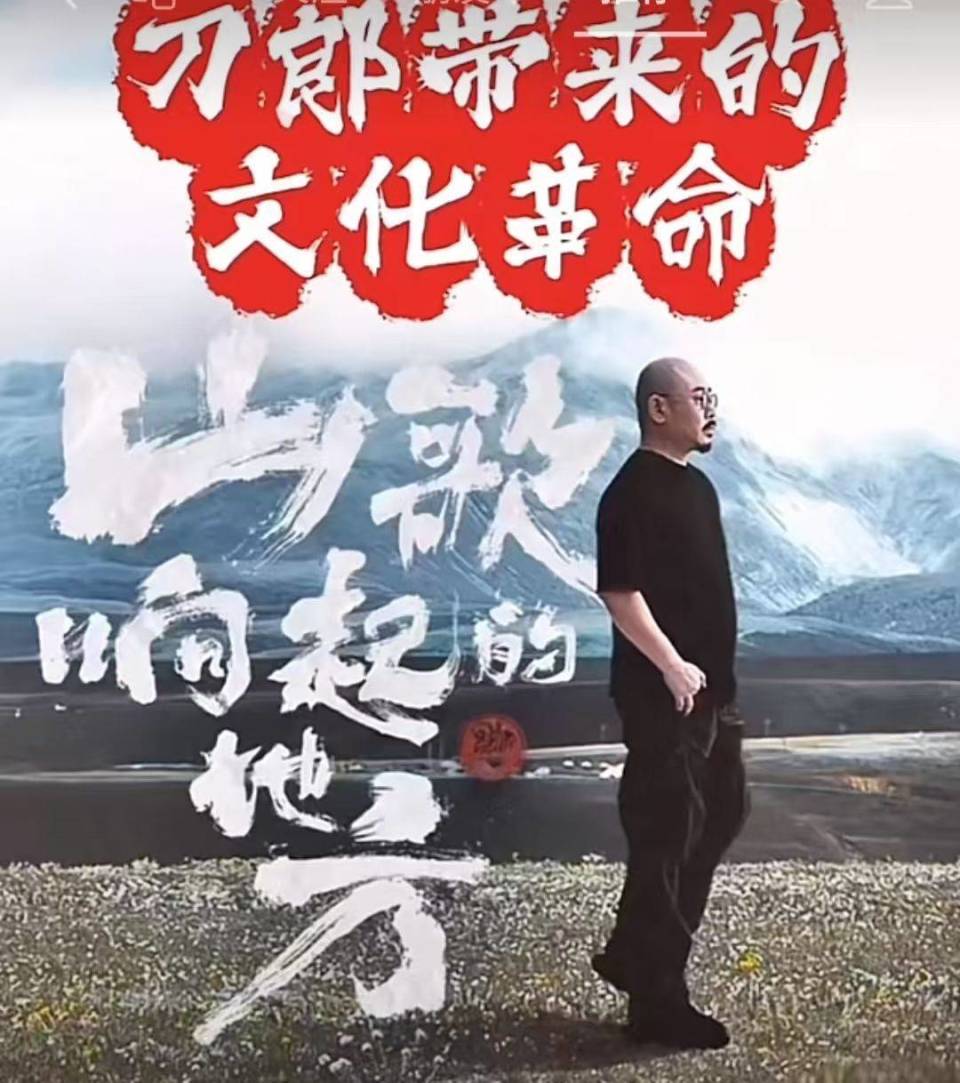

二、刀郎现象:文化洄游与阶层话语权的争夺

歌手刀郎蛰伏后旱地拔葱式的复出及其新专辑破圈引发的争议,呈现了当代中国社会文化分野的生动图貌。支持者将刀郎的音乐视为"平民艺术"的代表,而批评者则指责其作品缺乏高水准的艺术价值。这场争论表面上是关于音乐品味的差异,实则是不同社会阶层在文化话语权的争夺。

图片编辑/鲁川

刀郎的走红与其说是艺术上的胜利,不如说是特定社会情绪的表达。他的音乐被赋予了"对抗精英文化"的象征意义,成为部分民众宣泄对主流文化圈不满的载体。这种现象在社交媒体时代被放大,形成了声势浩大的"挺刀"浪潮。值得注意的是,在这场争论中,理性的艺术批评往往被淹没在情绪化的站队中,音乐本身的艺术价值反而成为最不被关注的那部分了。

刀郎现象也折射出社会转型期的文化焦虑。在快速现代化的过程中,许多人产生了对过去简单时代的怀念,刀郎的音乐恰好满足了这种怀旧需求。然而,当这种怀旧情绪被简化为对所谓"高雅艺术"的排斥时,实际上不利于多元文化生态的建设。一个健康的社会应当容许多种、多元艺术形式共存,而不是非此即彼的二元对立。

三、全红婵:正能量偶像与公众心理投射

与前述两个案例不同,奥运冠军全红婵的走红几乎是一边倒的正面形象。这位出身贫寒的跳水小将,凭借惊人的天赋和努力站上竞技世界之巅,她的故事完美契合了中国社会对"寒门贵子"的集体期待。全红婵现象反映了公众对纯粹正能量的渴望,以及对奋斗改变命运的坚定信念和认同取向。

图片编辑/鲁川

然而,即便在这样的正能量故事中,流量经济的辐射干扰依然存在。部分媒体为了吸引眼球,刻意渲染全红婵家庭的贫困状况,甚至制造一些负面煽情细节。这种过度消费,虽然短期内能带来流量,长远考量却有可能对当事人造成伤害。公众人物的私人空间被压缩,甚至成为满足大众窥视欲和感动需求的素材。

全红婵案例也提出了一个深刻的问题:在一个习惯于造神又毁神的网络环境中,我们能否以更理性、更可持续的方式对待正能量偶像?将一个人物符号化为某种精神的代表,实际上忽略了其作为独立个体的内在人文及心理复杂性。健康的公众舆论应当允许偶像有成长的空间,而不是将其固定在某个刻板印象中。

四、流量时代的舆情治理与公共理性构建

苏超、刀郎、全红婵三个案例虽然领域各异,但都揭示了流量时代公众情绪的几个共同特征:极端化、标签化、短暂化、甚至是一次性闪消费。在这种环境下,理性讨论的空间被压缩,取而代之的是简单的情感宣泄和立场站队。要改善这一状况,需要社会多方共同努力。

媒体应当承担起社会责任,避免为了流量而煽动极端情绪。平台算法也需优化,不能一味推送同质化内容,加剧信息茧房的泛化和延伸效应。对公众而言,培养媒介素养至关重要,学会辨别信息真伪,保持独立思考能力。教育系统应加强批判性思维训练,使年轻一代能够更理性地参与公共讨论。

政府部门在舆情治理上更需要持有创新思路。与其简单删帖封堵,不如通过提供更全面、客观的信息来引导舆论。建立权威、及时的信息发布机制,压缩谣言和极端言论的生存空间。同时,应当鼓励专业机构和社会组织参与公共议题讨论,提升公共话语的前瞻性、专业性和建设性。

结语

苏超、刀郎、全红婵三个热点事件,如同三棱镜般折射出当代中国社会的多重面相。它们既是社会情绪的自然流露,也是商业资本精心运作的结果;既反映了公众的真实关切,也暴露了群体心理的脆弱一面。在流量经济主导的今天,我们更需要警惕情绪被操控、认知被扭曲的风险。

构建理性的公共话语空间,不仅需要制度设计和技术手段,更有赖于每个公民的自觉与自省。当我们面对下一个"苏超"、"刀郎"或"全红婵"时,能否少一些盲从,多一些思考;少一些攻击,多一些包容;少一些浮躁,多一些沉淀?这或许是这三个看似不相干的热点事件集中给我们提供的深层文化启示。

声明:文中图片均来自网络